郧国之城——古郧城到安陆古城的演变(一)

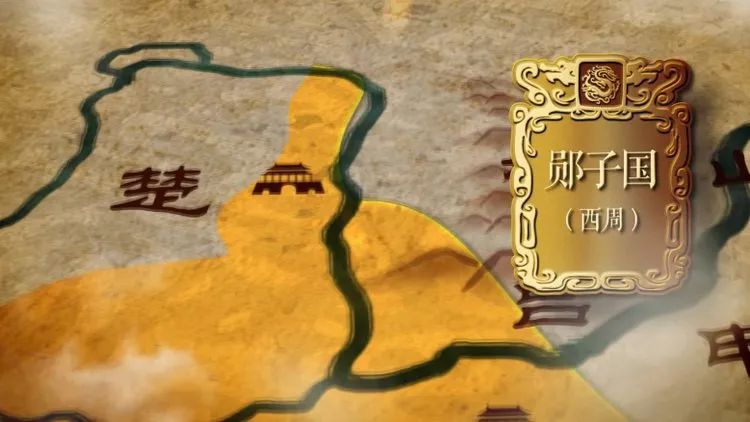

作为中国县级政区地名的安陆,历史悠久,人文灿烂,5000年前的新石器时期,这里便出现大量农耕文明遗迹;夏、商时期,出自黄帝族裔的妘姓部族开始从黄河中游迁居江汉地域,并于商代晚期定居涢水流域;3000年前的西周时期,这里是郧子国所在地;春秋时期,这里是楚国郧邑。战国时期,“安陆”之名开始见诸史册。作为湖北省设县时间最早的“千年古县”,安陆是汉晋时期江夏郡、南北朝时期安陆郡、隋唐时期安州、宋代至清代德安府所在地,是荆楚大地久负盛名的历史文化名城。在数千年的历史长河里,安陆一直是涢水流域乃至鄂中、鄂东北一带重要的政治、经济、文化中心。

安陆,位于湖北省东北部,居府河(涢水)中游,地处大洪山、桐柏山余脉与江汉平原交汇地带,东连孝昌县,西与京山市接壤,南与云梦县、应城市毗邻,北与广水市、曾都区为邻,史称“北控三关,南通江汉,居襄樊之左腋,为黄鄂之上游,水陆流通,山川环峙”(清·道光《安陆县志》),自古以来为鄂北咽喉、中原门户,历代兵家必争之地。

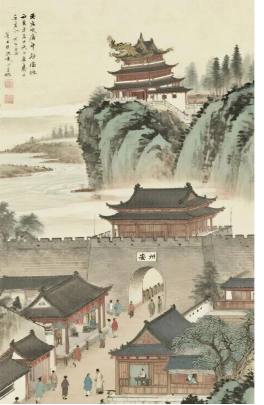

(德安府古城想象复原图)

(德安府古城想象复原图)

安陆古城历史悠久,北魏郦道元《水经注·涢水》:“辽水又西南,至安陆县故城西,故郧城也,因冈为墉,峻不假筑。”唐·李泰《括地志》:“安州安陆县城,本春秋郧国城。”唐·李吉甫《元和郡县志》:“安州安陆,春秋时郧子国,后为楚所灭。”唐·杜佑《通典》:“安州,春秋时为郧国,后楚灭郧,封斗辛为郧公,即其地也。”清初顾祖禹《读史方舆纪要》:“今(德安)府城安陆,春秋时郧子国也。定公四年,吴入郢,楚子奔郧,即此。”清·顾栋高《春秋大事表》:“郧,不知何年灭于楚,今德安府安陆县为郧国地。郧、䢵、云三字通用,若敖娶于云,即此。

01

安陆古城发端——西周、春秋时期的“郧城”

安陆古城的历史可追溯到西周时期。郧国都城在商代晚期已出现在今安陆大地。古制,“天子之城方九里,诸侯礼为降杀(格),则知公七里,侯伯五里,子男三里。”西周时期,郧系子爵,都城方圆约三华里。最初的郧国,跟大多数诸侯国一样,是一个城邦式政治、军事、经济实体。原孝感博物馆馆长宋焕文《安陆新考》认为,春秋初期郧国的统治范围,“大致就是今天的江汉平原东北部即今孝感地区一带地方。郧国在当时是一个与楚国、随国势力不相上下的国家。”从搜集到的史料看,春秋初期的郧国疆域大致以安陆、云梦、京山为中心,西以大洪山与楚国为邻,北与随国(今湖北随州)、贰国(今湖北广水)相接,东望大别山区,西南与轸国(今湖北应城)相连,版图延伸至长江之滨,是雄居江汉地域的一个中等诸侯国。

(战国时期楚国安陆县,根据谭其骧《中国历史地图集》修订)

春秋时期,楚灭郧,置郧邑。因郧邑位居“汉阳诸姬”诸侯国链条的南端,控制汉水下游地带,进可挥师东下开拓江淮地域,退可固守江汉平原;既是楚国控制长江中游青铜资源的后方依托,又是楚人南窥广阔的江南地区的前出跳板,战略地位十分重要,便以郧邑作为江汉地域的军事重镇,打造向东征服“汉阳诸姬”、向北争霸中原、向南开疆拓土的基地,不断增筑城池。著名的“南冠楚囚”钟仪、深明大义的忠臣斗辛都做过郧邑的地方长官——郧公。

楚国大规模修筑郧邑城池,和郧邑遭受毁灭性破坏,都应在春秋后期楚昭王时期。《左传》记载,春秋后期吴、楚争霸江淮,矛盾日益激化,自公元前538年吴、楚“夏汭(今安徽凤台西南)之战”到公元前506年吴军“拔郢之战”数十年间,楚国在与吴国接壤的东部地区修筑了一系列军事重镇。据陈振裕《东周楚城类型分析》,有宜城楚皇城、黄冈禹王城、安陆郧城、襄樊邓城、大冶鄂王城等。此后,随着秦、楚争霸态势的形成,楚在西北方向受到秦的压力越来越大,东面又有后起的越国挑战,因此地处吴越去西北三秦要道的郧城(安陆),战略地位越来越重要,逐步成为楚国在江汉一带的政治、经济、文化中心,郧邑城池不断得到修筑,成为楚国繁华的地域都会。

郧邑在楚国抵御吴国入侵的战争中,是都城郢(今湖北荆州)一个重要的战略屏障,也是吴楚双方争夺的要地。公元前506年,吴、楚双方继在湖北麻城境内发生“柏举之战”后,又在安陆境内的清发水(今府河)发生大战。郧城不可避免遭遇战火洗礼。虽然史籍没有记载郧邑遭破坏的情况,但从战争的残酷性来讲,郧邑一定遭受过重创。雪上加霜的是,楚昭王在郢都被攻破后,从云梦泽辗转逃到郧邑,吴军跟踪追击,再次进攻郧城。郧邑大夫斗辛抵挡不住吴军,只得保护楚昭王逃到北边紧邻郧邑的随国。为保护楚昭王,郧邑军民当然要殊死抵抗,郧邑遭受更惨重的损失。楚昭王复国后,重赏了斗氏昆仲。“安陆”之名可能系楚昭王所赐,用以奖赏斗辛和郧邑臣民的耿耿忠心。

02

安陆之名诞生——战国时期的安陆

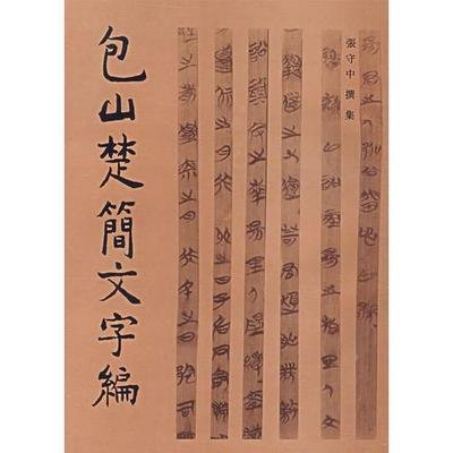

作为地名的“安陆”,截止目前,最早见于 1987 年出土的湖北荆门包山大冢战国楚简。包山大冢墓主人为楚王左尹邵(左力右它),邵(左力右它)是处理司法事务的官员,楚怀王十三年(前316 年)下葬。其墓出土的战国楚简的制成时间在楚怀王时期,即约前 322 年—前 316 年,文书涉及内容广泛,篇题为《受期》,共61 枚简(简 19-79),记载的是一批有关楚国左尹官署所下指令的记录。其中,第62 号竹简记载:“九月壬戌之日,(并戈) 郢司德秀阳受期,(十月)辛巳之日,不()安陆之下()里人屈犬、少邑阳申以廷,陞门又败。疋雘。”据武汉大学陈伟《包山楚简初探》考释:“ (并戈) 郢,楚别都之一。据简文,(并戈)郢司德管理的地域有安陆,或许(并戈)郢就是安陆;或者(并戈)郢可能在安陆县治不远之处”“安陆,古地名,今湖北安陆县。据简文,战国时就已称安陆。睡虎地秦墓竹简中也记有安陆,至秦,仍称安陆”;“廷,县廷。”“陞门又(有)败”,楚国司法文书结束语,“陞门”即“登闻上天而来”,“败”通“则”,即“法”,意思是“此司法文书具上天神的意志之效”。

包山楚简记载表明,战国中期的楚国安陆县由楚国灭亡郧国所设郧邑而来,至迟公元前316 年之前,安陆已成为统有“里”的一级政区(邑或县)“县”,成为今湖北省历史上设县时间最早的“千年古县”。而根据秦简《编年纪》的记载,秦所设的南郡安陆县沿袭楚国安陆县设置。北大秦简《道里书》出现多达十余处“安陆”,表明安陆县在秦代受到特别重视,成为今湖北地域与南郡治所江陵并驾齐驱的另一行政中心。

战国时期,楚国安陆县管辖范围很广,其地南达长江,北依鄂北“三关”(冥阨、直辕、大隧)与桐柏山相连,东望大别山区,西接大洪山区。战国中期,崛起的秦国对楚国展开凌厉攻势,楚人在国境内建设了不少军事据点。安陆地位凸显,《包山楚简》称安陆为“并戈阝”,即“并郢”,成为楚国军事别都之一。原孝感博物馆馆长宋焕文《安陆新考》指出:“‘并戈阝’字左边的‘并’是等同之意,即此地与纪郢一样都是王都;中间的‘戈’是兵器,表示战争,就是说这个郢都是为军事需要而修建的。”

(秦简《编年纪》记载秦将白起攻楚示意图)

(秦简《编年纪》记载秦将白起攻楚示意图)

秦昭襄王廿九年(公元前278年),秦将白起攻楚,入郢,占领安陆。秦简《编年纪》记载:“(秦昭襄王)廿九年,攻安陆”。《史记·秦本纪》记载:“(秦昭襄王廿八年)秦攻楚,拔郢,置南郡。”秦之南郡辖江陵、竟陵、安陆、鄀、鄢等14县,安陆为南郡属县,治今安陆,管辖地域与楚之安陆县大致相同。白起攻楚,安陆古城遭到前所未有的大破坏。楚人抵抗非常顽强,秦人的进攻也极其野蛮和残酷。双方均遭受重大损失,以至于秦军在攻占安陆后无力继续对楚发动攻击。西周、春秋以来雄踞江汉的郧城——古安陆城被秦人攻毁。秦设立南郡安陆县以后,安陆城相当长时期难以恢复元气,部分县吏甚至不得不借居安陆县南的原楚王行宫——今云梦县境内的楚王城。

编辑:曾晗

审核:盛婷

终审:叶亚玲 吴焱

出品:安陆市融媒体中心